Vedette du salon du Bourget 2025, Dassault Aviation et ses partenaires exposaient le Rafale, dans ses versions présente et future. L’occasion de présenter le standard F5 Rafale qui arrivera dans les forces à partir de 2030.

318 millions d’euros pour sécuriser l’innovation

Le développement du Rafale F5 s’appuie sur une phase de levée de risque d’un budget de 318 millions d’euros. Cette enveloppe vise à sécuriser les technologies du futur standard avant son lancement industriel. Elle finance les études, les essais en vol ainsi que les démonstrateurs technologiques des composants clés. Cette approche permet de réduire les incertitudes techniques, d’anticiper les défis d’intégration et de garantir la maturité des technologies avant leur industrialisation.

Le Combat collaboratif au le cœur du Rafale F5

Le standard F5 introduit une capacité de combat collaboratif. L’objectif est de transformer l’avion en un véritable chef d’orchestre numérique, capable de coordonner en temps réel des actions entre plusieurs plateformes : avions, drones, satellites et systèmes terrestres.

Grâce à une connectivité augmentée, le Rafale F5 échange des volumes massifs de données sécurisée, même dans des environnements fortement brouillés. Cette capacité repose sur des liaisons de données avancées, des calculateurs embarqués puissants et une architecture logicielle ouverte, permettant une interopérabilité accrue avec les forces alliées. Le concept de « combat cloud » devient réalité. Chaque Rafale devient un nœud d’un réseau tactique distribué, capable de partager des informations sur les menaces, de désigner des cibles à distance ou de coordonner des frappes avec des drones. Cette approche révolutionne la manière de concevoir les opérations aériennes, en misant sur la supériorité informationnelle plutôt que sur la seule performance individuelle. Le Rafale F5 n’est plus seulement un chasseur, mais un multiplicateur de force au sein d’un système de systèmes.

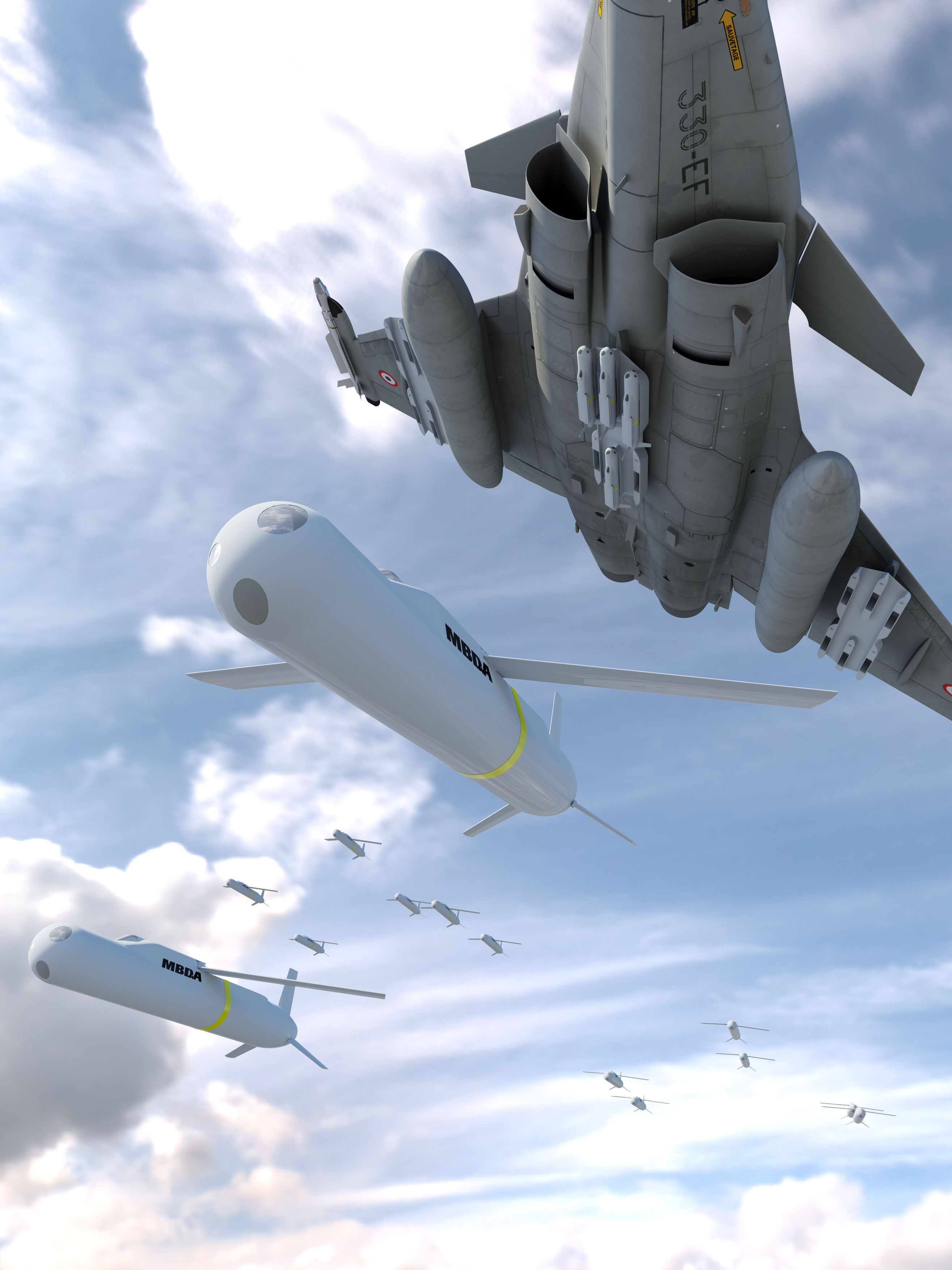

Un drone de combat furtif sous contrôle du Rafale

L’une des avancées les plus spectaculaires du standard F5 est l’intégration d’un drone de combat furtif, piloté directement depuis le Rafale. Ce drone, inspiré du démonstrateur technologique nEUROn, est capable d’opérer en tandem avec l’avion habité, dans une logique dite de « manned-unmanned teaming« . Il peut effectuer des missions de reconnaissance, de brouillage, de désignation de cibles ou même de frappe, tout en restant en retrait.

Cette coopération homme-machine ouvre la voie à des opérations dans des environnements fortement défendus, en réduisant les risques pour les équipages. Le drone peut précéder le Rafale pour cartographier les défenses ennemies, saturer les radars adverses ou neutraliser des cibles prioritaires. Il agit comme un éclaireur, un leurre ou un bras armé, selon les besoins de la mission. Cette capacité à opérer en essaim avec des drones autonomes ou semi-autonomes constitue une rupture stratégique majeure. Elle permet de multiplier les effets sur le champ de bataille tout en limitant l’exposition directe des pilotes. Le Rafale F5 devient ainsi le pivot d’un système de combat aérien distribué, capable de projeter sa puissance de manière plus souple, plus furtive et plus résiliente. Ce concept préfigure également les architectures du futur SCAF, dont le Rafale F5 est le précurseur.

Le 8 octobre 2024, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, confirme le lancement du développement d’un drone de combat qui complétera le Rafale F5 après 2030.

ASN4G : le missile hypersonique de la dissuasion future

Le missile ASN4G (Air-Sol Nucléaire de 4e Génération) constitue l’un des piliers du standard Rafale F5, en tant que futur vecteur de la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire française. Développé par MBDA en partenariat avec l’ONERA, ce missile succédera à l’ASMP-A actuellement en service. Sa principale innovation réside dans sa capacité hypersonique : il pourra atteindre des vitesses comprises entre Mach 6 et Mach 8 (soit jusqu’à 8500 km/h), rendant son interception extrêmement difficile. Doté d’un super statoréacteur, l’ASN4G pourra effectuer des manœuvres complexes à très haute vitesse, ce qui lui permettra de pénétrer les défenses anti-aériennes les plus avancées. Sa portée dépassera les 1000 km, doublant celle de son prédécesseur. Il emportera une tête nucléaire TNA de 300 kilotonnes, assurant une puissance de frappe stratégique tout en maintenant la compatibilité avec les plateformes actuelles, notamment le Rafale et les porte-avions français.

L’ASN4G incarne une réponse technologique aux défis posés par les systèmes de déni d’accès (A2/AD) déployés par certaines puissances. Il garantit à la France une capacité de frappe en profondeur, rapide, furtive et décisive, même dans des environnements hautement contestés. Ce missile symbolise également la volonté de Paris de rester à la pointe de la technologie militaire, en affirmant son autonomie stratégique face aux grandes puissances.

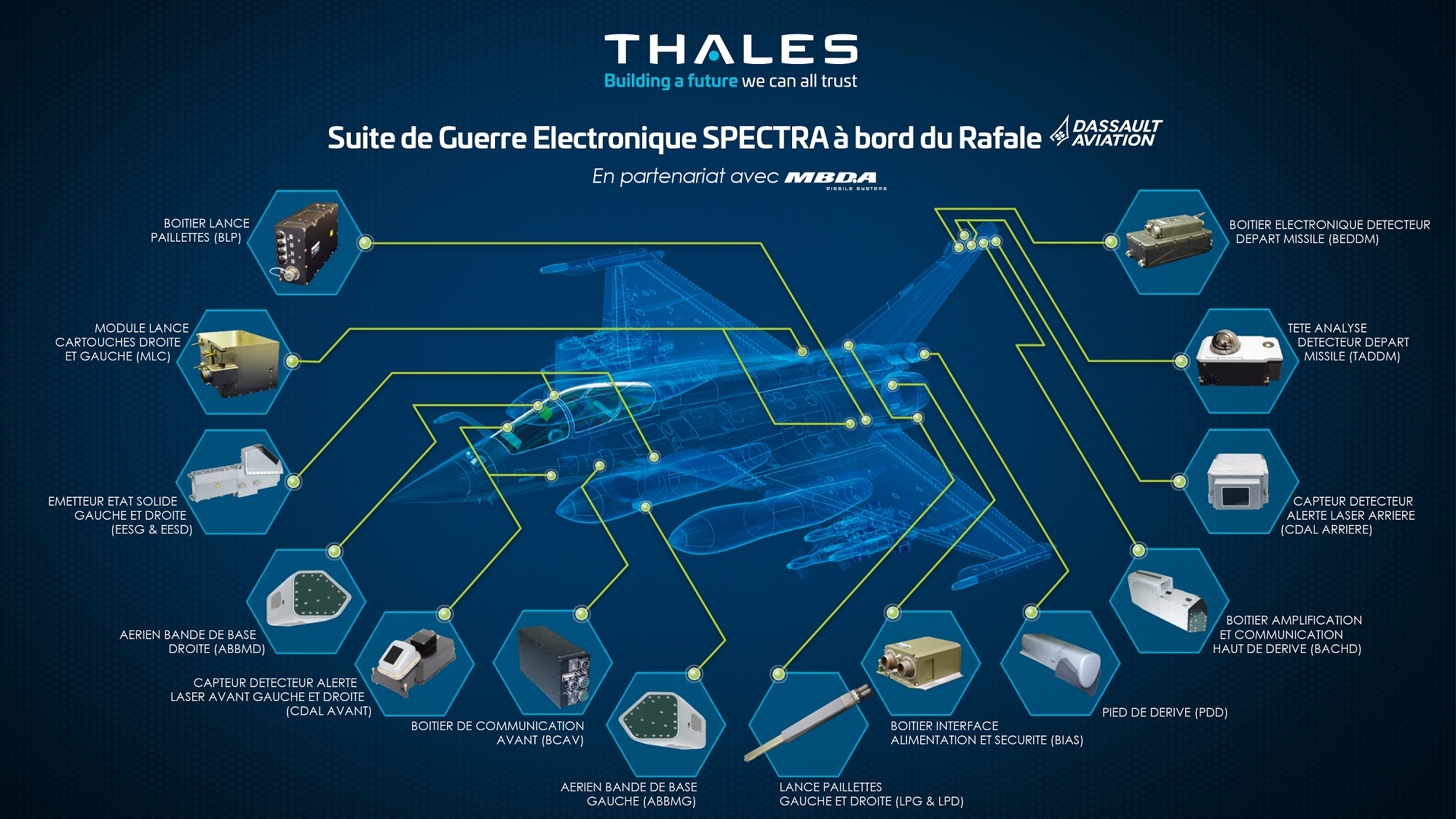

Guerre électronique : survivre dans un champ de bataille saturé

Le Rafale F5 franchit un cap décisif en matière de guerre électronique. Son système SPECTRA, sera entièrement repensé. Dans sa version F5, SPECTRA intégrera des capteurs plus sensibles, un traitement du signal dopé à l’intelligence artificielle embarquée, et des capacités de brouillage actif étendues. Il pourra détecter, localiser et neutraliser une large gamme de menaces : radars terrestres, missiles guidés, brouilleurs adverses, etc.

Le Rafale F5 pourra également déployer des leurres électromagnétiques à distance, augmentant ses chances de survie face aux systèmes sol-air les plus avancés. Cette évolution s’inscrit dans une logique de saturation et de coordination : il ne s’agit plus seulement d’échapper à une menace, mais de désorganiser l’ensemble du réseau adverse.

En coopération avec la DGA, Thales développe également une nacelle externe conçue pour brouiller, saturer et désorganiser les systèmes radar et de communication ennemis. De la taille d’un réservoir pendulaire largable, cette imposante nacelle ESJ (Electronic Support Jammer ?) s’apparenterait au système AN/ALQ-249 dont dispose désormais les EA/18G Growler américains.

Le RJ-10 de MBDA servira de base à un nouveau missile antiradar

Le Rafale F5 pourra également participer à des missions SEAD/DEAD (Suppression/Destruction des Défenses Aériennes), en coopération avec des drones ou d’autres avions. Cette capacité à opérer dans un environnement électromagnétique saturé est essentielle face aux doctrines A2/AD (Anti-Access/Area Denial).

Conçu pour neutraliser les radars et systèmes sol-air adverses, le RJ-10 sera capable de voler à des vitesses comprises entre Mach 3 et Mach 5. Il conservera une manœuvrabilité élevée pour déjouer les défenses modernes.

AASM XLR : étendre la portée du Rafale F5

Le Rafale F5 intégrera l’AASM XLR. Il s’agit d’une évolution à très longue portée de la bombe guidée modulaire française. Cette munition permettra d’atteindre des cibles situées à plus de 150 km. L’AASM XLR combine un corps de bombe classique (250 ou 1000 kg) avec un propulseur miniature. Son système de guidage est capable de corriger sa trajectoire en vol. Grâce à cette propulsion additionnelle, elle peut être lancée à distance de sécurité, hors de portée des défenses sol-air adverses. Le Rafale F5, avec sa connectivité renforcée, pourra non seulement emporter plusieurs de ces munitions, mais aussi adapter leur profil de vol en temps réel, en fonction des données reçues du champ de bataille.

Au lieu d’un propulseur à propergol solide dans la partie arrière, les AASM XLR bénéficieront d’un turboréacteur miniature (TJE). Son utilisation permettra de multiplier par deux la portée de la bombe aérienne. La portée, une fois larguées à haute altitude, sera d’au moins 140 km.

Le Rafale F5 s’équipera des munitions SmartGlider et SmartCruiser

Déjà en 2017, MBDA présentait une nouvelle famille de munitions planantes et propulsées. La gamme SmartGlider, à ailes repliables prétendait disposer d’une portée allant jusqu’à 100 km. Bénéficiant d’un système de propulsion, la SmartCruiser affichait 200 km d’autonomie.

Le turboréacteur M88 développera davantage de puissance

Parmi les priorités figurent également le moteur M88 T-REX, développé par Safran. Il offrira une poussée accrue de 20 %. Le M88 T-REX repose sur une architecture modulaire similaire à celle du M88-2, avec 21 modules remplaçables individuellement. Cette conception facilite la maintenance tout en permettant des évolutions ciblées pour augmenter les performances. Pour atteindre une poussée de 9 tonnes avec postcombustion (contre 7,5 tonnes actuellement), plusieurs modules clés seront modifiés :

- Le compresseur basse pression sera redessiné pour admettre un débit d’air supérieur. Cela augmentera la masse d’air propulsée et donc la poussée.

- La turbine haute pression intégrera des matériaux thermorésistants de nouvelle génération. Ils permettront de supporter des températures plus élevées.

- Les circuits de refroidissement seront entièrement repensés. Ils géreront la montée en température induite par l’augmentation de puissance, tout en maintenant la durabilité du moteur.

- L’aérodynamique de la tuyère sera optimisée pour améliorer le rendement propulsif et réduire les pertes en postcombustion.

Le M88 T-REX conservera les mêmes atouts que le M88 actuel en termes de dimensions, de modularité, de consommation et de coût de possession. La maintenabilité sera également facilitée grâce à une compatibilité entre les modules du M88 T-REX et ceux du M88 actuel. Ces évolutions ne modifieront pas les dimensions globales du moteur. Cela permettra de l’intégrer dans les cellules actuelles du Rafale sans refonte majeure. Sa qualification devrait avoir lieu en 2031.

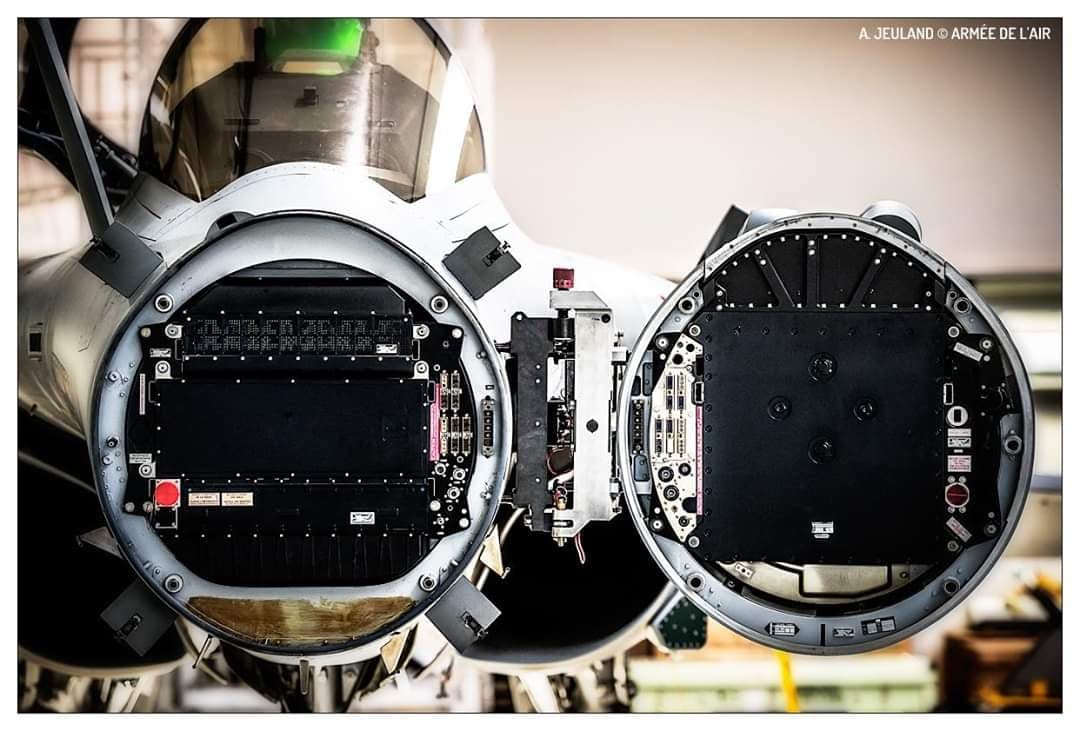

Un nouveau radar : le RBE2-XG

Durant l’été 2023, la DGA annonce le financement d’un programme de modernisation du radar du Rafale. Baptisé RBE2 XG pour Extended Generation, ce radar disposera de nouveaux émetteurs récepteurs en nitrure de gallium (GaN) permettant d’augmenter considérablement ses performances. L’usage de puissances plus importantes doit ainsi permettre d’augmenter la portée de détection de même que la résolution. Tout deux pourraient s’accroitre de 70%. D’ailleurs, à en croire les publications de Northrop Grumman qui assure la fabrication du radar du F-35, l’AN/APG-81, cette nouvelle puissance exploitable lui confère une capacité d’arme à énergie dirigée, en mesure d’endommager les composants des systèmes adverses.

Disposant également d’une bande passante plus large, le radar résistera aussi plus facilement au brouillage adverse par usage de saut de fréquence beaucoup plus rapides. La capacité multifonctions s’en trouverait nettement améliorée, permettant ainsi simultanément :

- la surveillance aérienne et terrestre.

- la liaison de données directionnelle à haut débit (drones, plateformes ISR).

- attaque électronique (bandes X, Ku et K).

Cette nouvelle capacité lui permettrait entre autre d’interagir à longue distance sur les radars de désignation, les systèmes IADS (système de défense aérienne intégré), mais également les radars de suivi de terrain des bombardiers stratégiques et les missiles. En conséquence, ce nouveau radar participera à reconstituer les capacités SEAD / DEAD.

Réservoirs conformes : plus d’allonge, moins de compromis

Le Rafale pourrait également intégrer des réservoirs conformes de fuselage. Cette capacité, ouverte sur le prototype Rafale B01 au début des années 2000 n’a jamais retenu l’attention de la France.

A en croire la présence au salon du Bourget 2025 d’un Rafale de l’Armée de l’Air équipé de réservoirs conformes, cette configuration pourrait enfin aboutir sur une mise en service. Ces réservoirs prennent place sur le fuselage. Contrairement aux réservoirs pendulaires, ils n’occupent pas de points d’emport sous les ailes, ce qui permet de conserver toute la capacité d’armement de l’avion. Leur forme aérodynamique limite la traînée et n’augmente que très faiblement la signature radar. D’une capacité de 1150 litres chacun, ils permettent d’augmenter significativement l’autonomie du Rafale, réduisant le besoin en ravitaillement en vol.

L’intérêt de ces réservoirs supplémentaires est significatif. Au 4,7 tonnes de carburant interne, les CFT portent cette capacité à 6,5 tonnes sans usage de réservoirs pendulaires. Par ailleurs, cela laisse libre les points d’emports externes pour accueillir de l’armement.

Rafale F5 : un défi budgétaire au cœur de la Loi de Programmation Militaire 2024-2030

Le Parlement adopte la LPM 2024-2030 le 13 juillet 2023. Le texte prévoit une enveloppe de 413,3 milliards d’euros pour les armées. Parmi les éléments clé de cette LPM, figure le Rafale F5. Ce programme représente une avancée stratégique majeure mais soulève aussi d’importants enjeux budgétaires. Le principal risque concerne la soutenabilité financière du programme dans un contexte de contraintes budgétaires persistantes. Dépenses liées à la dissuasion nucléaire, engagements extérieurs et modernisation d’autres équipements pourraient entraîner des arbitrages défavorables, voire des retards dans sa mise en œuvre. La dépendance aux exportations pour amortir les coûts du développement est aussi un facteur à double tranchant : en cas de recul de la demande internationale, la charge financière pour la France pourrait s’alourdir.

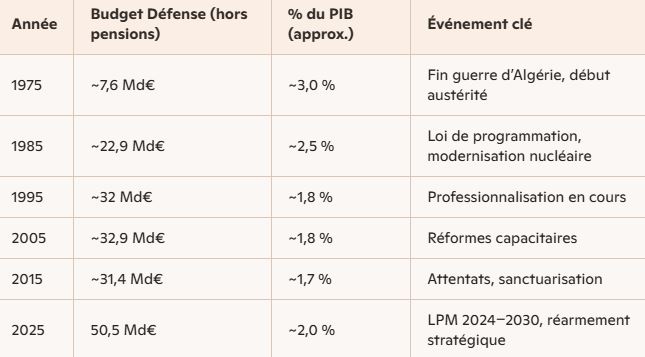

En témoignent les constants reports budgétaires français :

- la livraison de seulement 16 Rafale entre 2015 et 2022.

- les réservoirs conformes, alors qu’ils sont proposé depuis 25 ans.

- les munitions SmartGlider que l’équipementier MBDA propose depuis 2017.

- un réacteur M88 plus puissant, dont les Emirats Arabes Unis soulignaient l’importance dès la fin des années 2000.

- le point 3 d’emport de voilure lui aussi proposé depuis 25 ans.

- le nombre toujours insuffisant de kits OSF, DDM-NG, antennes AESA.

- un lance roquette, dont on pourrait attendre une capacité air-sol, mais également air-air anti-drones …

Tout cela contraste avec le potentiel offert par les exportations :

- intégration des munitions Al-Tariq et Thunder P32 d’origine émirati (sur adaptateur bi-bombe EB-800 et tri-bombe AT-730).

- essais en vol fin 2025 du missile air-air Astra en Inde.

- l’emport de leurres tractés X-Guard.

- compatibilité de la nacelle Sniper ou du casque Targo II.

- les hypothèses d’adaptation d’armements russes sur les Rafale serbes …

Vers une remontée en puissance ?

Sur un demi-siècle, le budget de la défense nationale a connu des transformations majeures. Elles reflètent les priorités stratégiques, les contraintes économiques et les bouleversements géopolitiques. Chaque décennie reflète un virage stratégique : passage d’un modèle de masse à une armée professionnelle, puis retour à une logique de réarmement depuis 2015.

Malgré une hausse historique du budget de la défense, plusieurs fragilités persistent : la rigidité de l’architecture budgétaire limite la visibilité à long terme, tandis que la dette publique et l’inflation réduisent les marges de manœuvre. Les prévisions économiques incertaines et les tensions dans la filière industrielle de défense ajoutent aux vulnérabilités. Enfin, la dépendance aux exportations et aux financements européens expose le modèle français à des aléas extérieurs difficiles à anticiper.